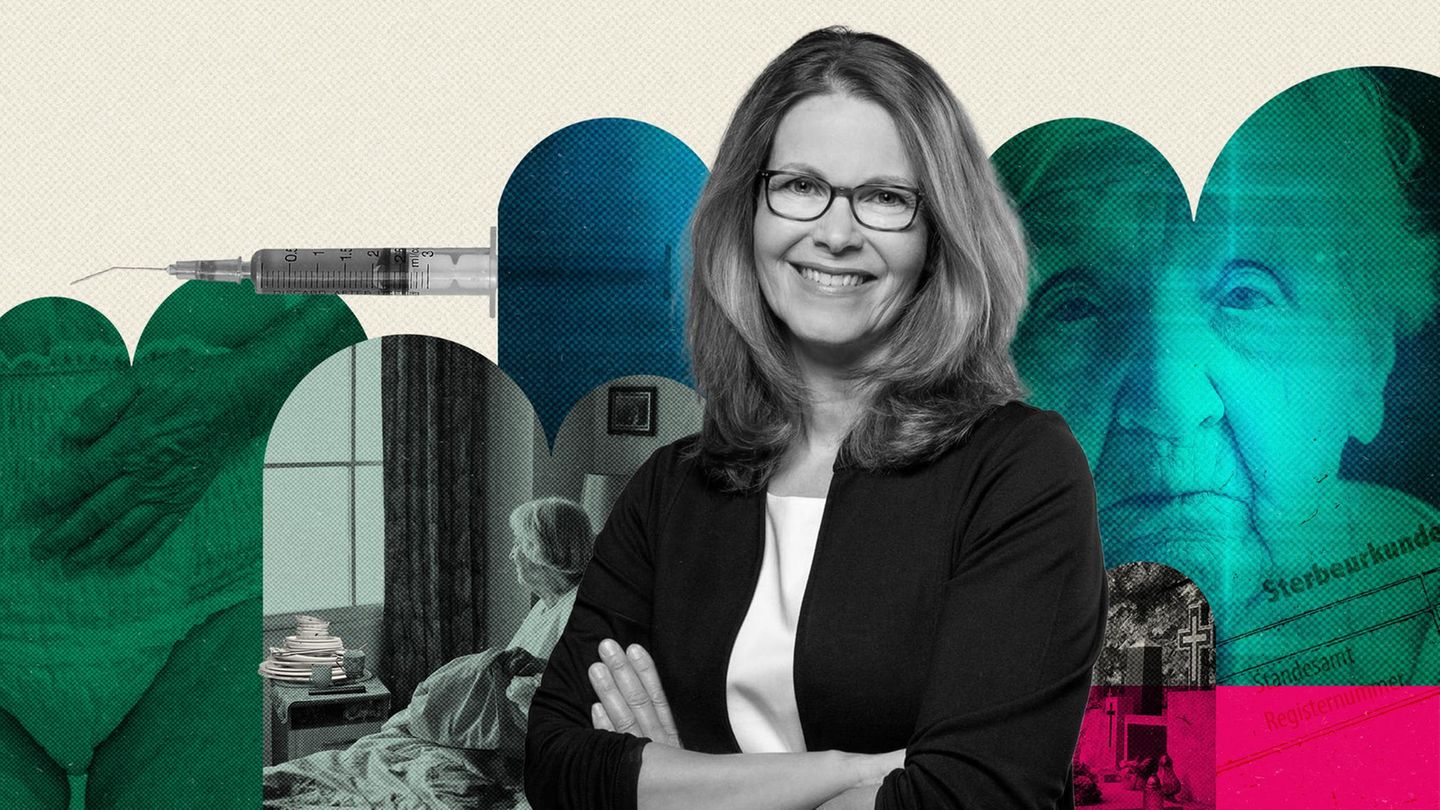

Inside Pflege: „Das Märchen über bedauerliche Einzelfälle ist nicht mehr haltbar“

Andrea Würtz arbeitete in der Pflege, dann machte sie Missstände in einem Heim öffentlich. Nun warnt sie vor einem gefährlichen System – und kritisiert Pfleger, die das dulden.

Frau Würtz, die Öffentlichkeit erfährt im Allgemeinen wenig darüber, was hinter den Fassaden von Pflegeheimen passiert. Eine Ausnahme war ein Heim im bayerischen Schliersee, wo Bewohner fast verhungert sein sollen. Die Staatsanwaltschaft München hat nun Anklage gegen drei Angestellte der privaten Seniorenresidenz erhoben. Sie arbeiteten damals für das Gesundheitsamt – und waren die Whistleblowerin, die den Fall den Medien zuspielte.

Ich sah es als meine Pflicht an, diesen Fall in die Öffentlichkeit zu bringen, nachdem ich unter Einhaltung aller korrekten Dienstwege nicht genug erreichen konnte – so jedenfalls empfand ich es. Die Behörden taten monatelang zu wenig. Der Fall zeigt: Es braucht auch die Öffentlichkeit, die Medien, damit etwas geschieht. Dennoch dauerte es noch 18 Monate, das Heim in Schliersee zu schließen. Ein Gerichtsverfahren steht noch aus.

Nun berichten „Team Wallraff“ und der stern über teils heftige Missstände bei Alloheim – dem größten privaten Betreiber von Pflegeheimen in Deutschland. Auch dieses Unternehmen soll den Recherchen zufolge am Pflegepersonal sparen und mit Hygieneartikeln und Duschgel geizen.

Was Sie und Ihre Kollegen herausgefunden haben, überrascht mich leider gar nicht. Das Märchen über bedauerliche Einzelfälle von Missständen in der Langzeitpflege ist nicht mehr haltbar. Seit dem Schliersee-Skandal stapeln sich bei mir – wie offenbar ja auch bei „Team Wallraff“ – die Zuschriften, und damit sind wir keinesfalls allein.

Welche Rolle spielen Pflegekräfte als Mitwisser?

Meine Berufskollegen tragen einen Teil der Verantwortung für solche Missstände – und das gehört zur unbequemen Wahrheit dazu.

Warum?

Beschäftigte im Gesundheitswesen wissen, dass in der aktuellen Personalbemessung eine hochwertige Versorgung nicht möglich ist. Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass 80 Bewohnerinnen und Bewohner nicht mit einer Fachkraft und sechs bis acht Hilfskräften im Tagdienst gut versorgt werden können. Ein gewaltiger Widerspruch, da es das Recht auf Mobilisation und soziale Teilhabe auch in der Langzeitpflege gibt. Als Fachkraft zu sagen: „Ist halt so, mach ich schon lange so, kenn ich gar nicht anders“, wird der Dramatik nicht gerecht und blockiert Veränderung.

Besonders aufschlussreich ist ein Moment, den unsere Reporter selbst miterlebt haben: In der Alloheim-Seniorenresidenz in Neuss herrschte in einem Fall helle Aufregung, als die Heimaufsicht kam – eine Pflegerin gestand der Reporterin, sie sei froh über die Kontrolle. Denn die Pflege im Haus sei so schlecht wie nie. Aber kurz darauf fordert sie ihre Kolleginnen auf, schnell aufzuräumen und die Hände der Bewohner sauber zu machen. Was, nur nebenbei, der Betreiber Alloheim bestreitet.

Das ist falsches Loyalitätsdenken, das leider in den Pflegeberufen noch immer gefüttert wird. Ich müsste als leitende Pflegefachkraft in solch einem Fall sagen: „Liebe Heimaufsicht, wie schön, dass Sie hier sind. Das ist heute mein Team, das ist das Essen, das der Betreiber für seine Bewohner eingekauft hat. Unser Material ist knapp. Wundversorgung ist schon lang nicht mehr gemacht worden. Hier sind unsere Gefährdungsanzeigen. Nehmen Sie das doch bitte auf.“

Klingt einfach. Aber wer will schon seinen Arbeitgeber anschwärzen – und letztlich ja auch sich selbst?

Alle Pflegeberufe tragen eine große Verantwortung. Und zwar in erster Linie für das Wohlergehen der uns anvertrauten Menschen. Zu dieser Garantenstellung verpflichten uns das Gesetz, unsere ethischen Grundprinzipien und unsere Berufsordnung. Wenn die Leute nichts zu essen bekommen oder es am nötigsten Material fehlt, hält der Träger nicht, wozu er sich verpflichtet hat. Das betrifft nicht nur Private-Equity-Betriebe, es gibt auch Beschwerden über kirchliche oder kommunale Träger. Bei Alloheim und Konsorten gibt es nur einen höheren wirtschaftlichen Druck, Zielvorgaben für Renditeversprechen einhalten zu wollen.

Pflegekräfte von Alloheim schrieben uns, sie hätten gekündigt, weil sie die Zustände menschenunwürdig fanden – zeigt das nicht, dass sie ihren ethischen Ansprüchen genügen wollen?

Ja, ich bekomme zahlreiche Zuschriften der Sorte: „Frau Würtz, in meinem Heim ist es ganz schlimm! Ich habe gekündigt und bin jetzt in einem anderen Heim – da ist es nicht ganz so schlimm.“ Da frage ich mich: Die Richtung stimmt zwar, aber es fehlt die Verantwortung für die, die noch dort sind. Warum ist diese Schmerzgrenze für sie tragbar?

Aus Angst vor Jobverlust?

Das lasse ich nicht gelten. Denn heute finden sie in der Pflege überall eine Stelle. Heimträger locken mit Prämien, mit Wohnungen und Vergünstigungen. Ich behaupte: Hier spielt auch Bequemlichkeit eine Rolle. Die Gehälter in der Pflege sind inzwischen gut, die Steigerung lag 2022 über dem gesamtwirtschaftlichen Schnitt der Lohnsteigerungen. Frech könnte man sagen, dass das Schmerzensgeld ist. Finanzielle Goodies für katastrophale Arbeitsbedingungen zulasten der Menschen, um die es geht. Und das System bleibt, wie es ist.

Sie haben im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht, Titel: „Altenpflege – Kämpfen statt kündigen“. Sie fordern die Pflegekräfte auf, nicht mehr mitzuspielen.

Wir können uns nicht immer auf Überlastung und den Pflegenotstand zurückziehen, nach dem Motto: Ich würde ja gern anders, aber ich kann nicht, denn die Rahmenbedingungen sind so schlecht. Aber ich sage: Regeln und Gesetze sind eindeutig und geben Normen vor. die wir einhalten müssen. Wenn wir die ernst nehmen, müssten wir angesichts solcher Bedingungen, wie sie offensichtlich in einigen Alloheimen herrschen, gemeinsam auf die Barrikaden gehen.

Warum tun das so wenige?

Es ist ein großes Problem unseres Berufsstands, dass es an solidarischem Miteinander und einem gemeinsamen Ziel fehlt. Pflegeberufe kommen aus einer dienenden und häufig duckmäuserischen Historie. Sie haben bis heute keine echte Vertretung auf Bundesebene und somit zu wenig Gewicht. Wenn die Ärztekammer trommelt, stehen alle Journalisten da. Wenn eine der beiden Pflegekammern etwas sagt, wird kaum reagiert. Der gemeinsame Nenner müsste sein, dass wir so nicht weitermachen können, im Sinne der uns anvertrauten pflegebedürftigen Menschen. Das geht nur, indem wir ehrlich über die Bedingungen sprechen, die in der Pflege herrschen. Wir müssen das System hinterfragen.

Inwiefern?

In den Heimen gilt die Prämisse: Pflege muss wirtschaftlich sein, pflegefachliche Versorgung kommt als Bedingung gar nicht vor, ist nicht refinanziert. Es braucht mehr, als sich nur über einzelne Skandale aufzuregen. Wir müssen weg von: wieder eine verhungerte Omi, ein faulender Fuß – denn das sind Auswirkungen, die dieses System zwangsläufig mit sich bringt. Die deutsche Pflegeversicherung ist ein totes Pferd, kein anderes Land macht das so wie wir. Die Entscheider feiern sich für minimale Anpassungen im Sozialgesetzbuch, setzen die Beitragspunkte ein paar Punkte höher. Die ungeklärte Frage ist bei uns heute eher: Wann ist eine Versorgung ausreichend und zugleich wirtschaftlich – wenn ein Mensch vier oder sechs Stunden in seinen Ausscheidungen liegt? Wer legt das fest, kontrolliert und – wichtig – sanktioniert das?

Klingt schlimm.

Auch die Heimgesetze sind je nach Bundesland unterschiedlich scharf geregelt. Glück oder Pech also, in welchem Bundesland man als pflegebedürftiger Mensch wohnt, wie dort kontrolliert wird.

Ein Pfleger erzählte uns, dass ihm die Empathie für die Bewohner abhanden gekommen sei. Früher ging er sogar noch zu Beerdigungen von Bewohnern, die ihm ans Herz gewachsen waren, heute registriere er es nur. Warum verlieren ausgerechnet Pflegekräfte die Beziehung zu den Menschen?

Fälschlicherweise wird der „Nächstenliebe-Gedanke“ auch politisch gestützt. Die Bedarfe in der Altenpflege aber haben sich längst verändert. Wenn ich wie am Fließband „pflegen“ muss und die Idee, dass ich mit Oma Hilde noch ein gutes Gespräch führen kann, abhaken soll, dann sorgt das zwangsläufig für Abstumpfung.

Wie sähe eine bessere Pflege aus?

Warum überhaupt noch veraltete Heimstrukturen? Für die Dinge, die im Alter zu verbessern wären, müssten wir ganz anders arbeiten. Unser Gesundheitssystem, insbesondere die Versorgung der Alten, ist höchst defizitorientiert. Wir orientieren uns vor allem daran, was der Mensch nicht mehr kann oder demnächst nicht mehr können wird. Stattdessen sollte jede Bewohnerin, jeder Bewohner gefragt werden: Wie wollen Sie gerne alt werden? Wollen Sie Dinge, die Ihnen Spaß machen, so lange wie möglich machen? Die soziale Teilhabe, die im Gesetz verankert ist, treten wir im Pflegeheim jeden Tag mit Füßen.

Würden mehr Quereinsteiger die Altenpflege entlasten?

Ich halte nichts davon, Leute mal eben oder erzwungenermaßen als Pflegehelfer umzuschulen, die beispielsweise vorher Verbrennermotoren am Fließband bauten. Das wäre so, als würden Sie mit kaputten Bremsen in die Werkstatt fahren, und der Meister sagt: „Ich habe keinen Termin frei. Aber meine Frau hat ein paarmal zugeguckt. Die ist Bäckereiangestellte, die kann Ihnen das schnell mal machen.“ Die Ausrichtung der Altenpflege müsste anders sein: mehr Lebensqualität, Mobilisation und Teilhabe, statt alte Menschen in den Betten zu pflegen. Da es aber bisher keine Entwicklung in diese Richtung gibt, sollten wir klarmachen, dass Heime diese Anforderungen oft nicht erfüllen. Allerdings dürften Heime keine 3000 bis 5000 Euro pro Monat mehr kosten.

Welche Rolle spielt die staatliche Heimaufsicht?

Sie ist, je nach Bundesland, ein zahnloser Tiger. Es gibt häufig eine Klüngelwirtschaft zwischen Heimaufsicht und Einrichtungsleitungen. Man kennt sich. Das Heim schafft vor der Kontrolle die Leute ins Krankenhaus, die „schlechte“ Wunden haben, also Dekubiti. Man wirft schnell noch abgelaufene Lebensmittel und Medikamente weg, lässt den Putztrupp Überstunden machen.

Haben Sie Hoffnung, dass sich doch noch etwas ändert in der Pflege?

Das hängt von unserem berufsübergreifenden Engagement ab, denn die Babyboomer werden sich nicht so leicht abspeisen lassen. Sie erkennen, dass es andere Länder besser machen. Beispielsweise Dänemark, das sich zum demenzfreundlichen Land erklärt hat, dort gibt es keine klassischen Altenheime mehr. Die gesamte Gesellschaft muss sich beteiligen an einem Aufstand für bessere Pflege. Denn jeder ist betroffen – das merke ich an vielen Gesprächen mit Politikern, Betroffenen, Angehörigen sowie Kolleginnen und Kollegen.

Was erzählen die Ihnen?

Politiker erklären in Kommissionen gern, wie toll alles ist. Am Ende stehen wir noch in kleiner Runde zusammen. Dann erzählen sie mir, dass ihre Mutter oder Schwiegermutter im Heim schlecht versorgt wird. Und fragen mich, was man denn da tun kann. Wir haben es in der Hand, gemeinsam etwas zu verändern. Das wird unbequem, lohnt sich aber – und wir müssten es einander wert sein.