Rüstungsindustrie: Wie das lukrative Rüstungsgeschäft deutsche Mittelständler anlockt

Deutschland will Aufrüstung, und zwar schnell. Plötzlich stehen auch ganz zivile Mittelständler vor der Frage: Können wir Waffen – und wollen wir das überhaupt?

Im Juli 2025 stand Claus Mayer, Gründer und CEO des Ingenieurbüros MR Plan, auf einem Bahnsteig nahe der polnisch-ukrainischen Grenze. Auf einem Selfie sieht man ihn, mit Jackett, weißem Poloshirt mit goldgesticktem Firmenlogo und einem etwas unsicheren Gesichtsausdruck. „Wenn ich jetzt einsteig“, dachte er, „geht es wirklich los. Das ist der Last Call zu sagen: ,Entschuldigen Sie bitte, das war ein Missverständnis.‘“ So erzählt er es, einige Monate später, in seinem bayerischen Dialekt. Der blau-gelbe Zug, der hinter ihm wartete, fuhr nach Kiew. Drin saßen Vertreter der großen deutschen Rüstungskonzerne. Sie wollten dort Entscheider treffen, Rüstungsgeschäfte machen, mitten im Krieg.

Claus Mayer ist seit 1993 im Geschäft – aber eigentlich in einem ganz anderen. Sein Ingenieurbüro MR Plan setzt für andere Industrieprojekte um. Man kann ihn anrufen, eine Fabrik für Fahrzeugteile bestellen – und er baut sie: schlüsselfertig, TÜV- und ISO-zertifiziert. Die meiste Zeit dieser vergangenen 32 Jahre hat Rüstung für Mayer so wenig eine Rolle gespielt wie für den Rest des deutschen Mittelstands: Das Verteidigungsbudget schrumpfte, die Wehrpflicht verschwand. Von Projekten wie dem Eurofighter hörte man bloß, weil nichts passierte.

Das ist jetzt anders. Der Generalinspekteur der Bundeswehr warnt, dass Russland im Jahr 2029 in der Lage sein könnte, NATO-Territorien anzugreifen. Deutschland, so die Strategie, muss bis 2029 so aufgerüstet und abschreckend sein, dass das nicht passiert. Die Schuldenbremse wurde dafür ausgehebelt. Der Kanzler kündigte an, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen. In den kommenden Jahren sollen mehrere Hundert Milliarden Euro für Rüstung ausgegeben werden. Ein Beispiel: Bis 2021 hatte die Bundesregierung nur 405 Radpanzer vom Typ Boxer eingekauft. Ende Juli wurde bekannt, dass Deutschland noch mal 3000 Stück bestellen wolle – neben 3500 finnischen Radpanzern und 20 Eurofightern. Und weil irgendwer die Waffen bauen muss, sickern die Aufträge jetzt durch, von den Rheinmetalls, KNDSs und Thyssenkrupps auf die Schreibtische von Unternehmen in Donauwörth, Eislingen oder Wiesloch. Zu Leuten, die über Jahre genau das perfektioniert haben wie wohl keiner sonst auf der Welt: Metall, Präzision, Stückzahlen. Zu Unternehmern, bei denen nun nach den Boomjahren die Aufträge nicht mehr wie im Abo von der Autoindustrie kommen, die vielleicht schon Stellen streichen mussten und sich jetzt fragen: Können wir eigentlich auch Rüstung? Und wollen wir das überhaupt?

Fuhrpark und Urkunden

Vor der Zentrale von Mayers Ingenieurbüro in Donauwörth stehen Fahnenmasten und Mayers nachtschwarzer BMW M4 Competition. Aus Schotterbeeten wachsen Zypressen und Rosen, sorgfältig geschnitten. An Orten wie diesem schlägt das Herz der deutschen Wirtschaft: irgendwo im Süden, mit Fuhrpark, ein paar Hundert Ingenieuren, einer Urkunde („Top-Arbeitgeber im Mittelstand“), mit Projekten aus der Autoindustrie und der ganzen Welt. Gelegentlich baut man eine Schule. Und jetzt eben auch Projekte für die Rüstung.

In einem Konferenzraum sitzt Mayer im dunkelblauen Poloshirt mit goldgesticktem Firmenlogo und zündet sich zum Kaffee eine Zigarette an. Was er erzählen will, verpackt er oft in Geschichten. Manchmal sind sie so lang, dass er die Zigarette danach wieder anzünden muss.

Eine dieser Geschichten handelt davon, wie er im Urlaub mit seinem Sohn Thomas am Jachthafen von Marbella stand. Der „Bub“ habe die Superjachten gesehen und ihn gefragt: „‚Das ist ja der Wahnsinn. Wem gehören denn die?‘ Und dann hab ich ihm geantwortet: ‚Thomas, das sind entweder Öl- oder Waffenhändler. Das darf man nicht tun, nicht für alles Geld der Welt. Weil man muss schlafen können.‘“

Eine andere Geschichte handelt davon, wie er im Winter 2022 aus Berlin nach Hause fahren wollte und zum ersten Mal Kriegsflüchtlinge sah. Am Hauptbahnhof sprach ihn eine Helferin an, ob er eine Ukrainerin und ihr Kind begleiten könne. Er müsste ihnen nur in Nürnberg Bescheid sagen, dass sie rechtzeitig aussteigen. Mayer und die Ukrainerin saßen viereinhalb Stunden nebeneinander, ohne miteinander sprechen zu können. Das, sagt Mayer, sei der Moment gewesen, in dem er entschieden habe, jetzt auch Rüstungsprojekte zu machen. Zurück in Donauwörth „habe ich zu meinem Sohn gesagt: ‚Thomas, hör zu. Das ist jetzt eine andere Zeit als früher. Und ich glaube, wir müssen uns, auch wirtschaftlich für das Unternehmen, für die Kompensation von rückläufigen anderen Branchen, aber eigentlich auch als nationale Verpflichtung, damit auseinandersetzen.‘“ Genauso sagt er das jetzt, und es klingt, als habe er sich nicht leicht getan damit.

Dann fuhr er wieder nach Berlin und ging zu den Empfängen: Luft- und Raumfahrt. Marine. Verteidigung. Leute treffen, „von Rheinmetall, Diehl, KraussMaffei und, und, und.“ Mayers MR Plan und die Rüstungskonzerne passen gut zueinander: Letztere haben die vergangenen 30 Jahre nur kleine Stückzahlen produziert. Mayer hat sich in den vergangenen 30 Jahren damit beschäftigt, wie Unternehmen auf richtig große Stückzahlen kommen. Automatisierung. Roboter. „Klack, klack, klack“, wie er sagt. „Mit Homöopathie können wir ja gar nichts anfangen.“

Deutschland ist Autoland, war es zumindest mal. Aber die Zahl der hier gebauten Verbrenner ist von 2017 bis 2023 um fast die Hälfte eingebrochen – E-Autos können das nicht aufholen. Dazu diktiert Donald Trump willkürlich Zölle – die die EU schluckt, auch weil im Osten Krieg ist und die EU militärisch von den USA abhängt. Angeschlagenen Unternehmen kann der Einstieg in Rüstung da wie eine Rettung vorkommen. Die Hoffnungen sind groß. Fachausstellungen wie die AFCEA hatten 2025 erstmals einen Einlassstopp wegen Überfüllung, sagt Bernd Brüggemann, ein Forscher, der sich für das Fraunhofer-Institut FKIE mit Rüstung beschäftigt. „Gerade dass viele nicht ursprünglich aus der Verteidigung kommen, ist natürlich auch eine Chance, um Innovationen auf den Markt zu bringen“, sagt er.

Cornelius Herzog, der als Partner bei Oliver Wyman zu Supply-Chain-Themen berät, hat die Rüstungsbranche für sich in fünf Stufen unterteilt: angefangen bei den „Systemintegratoren“ wie Rheinmetall, die das fertige Produkt liefern (1. Stufe), über Sub-System-Zulieferer wie den Motorenhersteller Renk (2.), Komponenten- und Materialzulieferer (3.), Service und Wartung (4.) bis zu Herstellern von Werkzeugen und Infrastruktur (5.). Ganz oben sei es fast unmöglich reinzukommen, auf Stufe fünf sehr viel leichter, so Herzog.

„Specht 500“

Auch im Süden von Stuttgart, vor dem Waldhotel im Guths-Muths-Weg, stehen neue BMW und Mercedes in den Sportversionen. Das Hotel ist ein Treffpunkt der baden-württembergischen Wirtschaftswelt. Im Restaurant sitzt Sebastian Schöning in dunkelblauem Anzug und schaut durchs Fenster in den Innenhof. Schöning ist ein Geschäftspartner von Claus Mayer und Chef der Werkzeughersteller-Gruppe FFG aus Eislingen bei Stuttgart. Zu FFG gehören Traditionsmarken wie VDF Boehringer oder MAG, die für Werkzeugmaschinen stehen wie die Fünf-Achs-Fräsmaschine „Specht 500“.

Die Partnerschaft zwischen Mayer und Schöning kann in etwa so funktionieren: Mayers MR Plan plant eine Fabrik. Schöning stellt die Maschinen rein. Schlüsselfertig. „Turnkey“, wie er sagt. FFG arbeitet international, der Eigentümer sitzt in Taiwan. Schöning ist „CEO global“ der Gruppe. Aktuell, sagt er, seien Hülsen für 155-mm-Granaten „besonders stark nachgefragte Werkstücke“. Die MAG sei „Full-Service-Anbieter“, von „Prozessentwicklung und Technologieauswahl bis hin zur vollständigen Umsetzung der kompletten Produktionslinie“. Heißt: Mayer und Schöning können einem auch eine Granatenfabrik einrichten.

Ein Blick aus dem Fenster. Schlüge dort eine 155-mm-Granate ein, wäre vom Innenhof nicht viel übrig. „Unsere Produkte und Leistungen sind klassische Investitionsgüter, die naturgemäß konjunkturellen Zyklen unterliegen“, sagt Schöning, aktuell würden „Projekte mit großen Auftragsvolumina nachgefragt“.

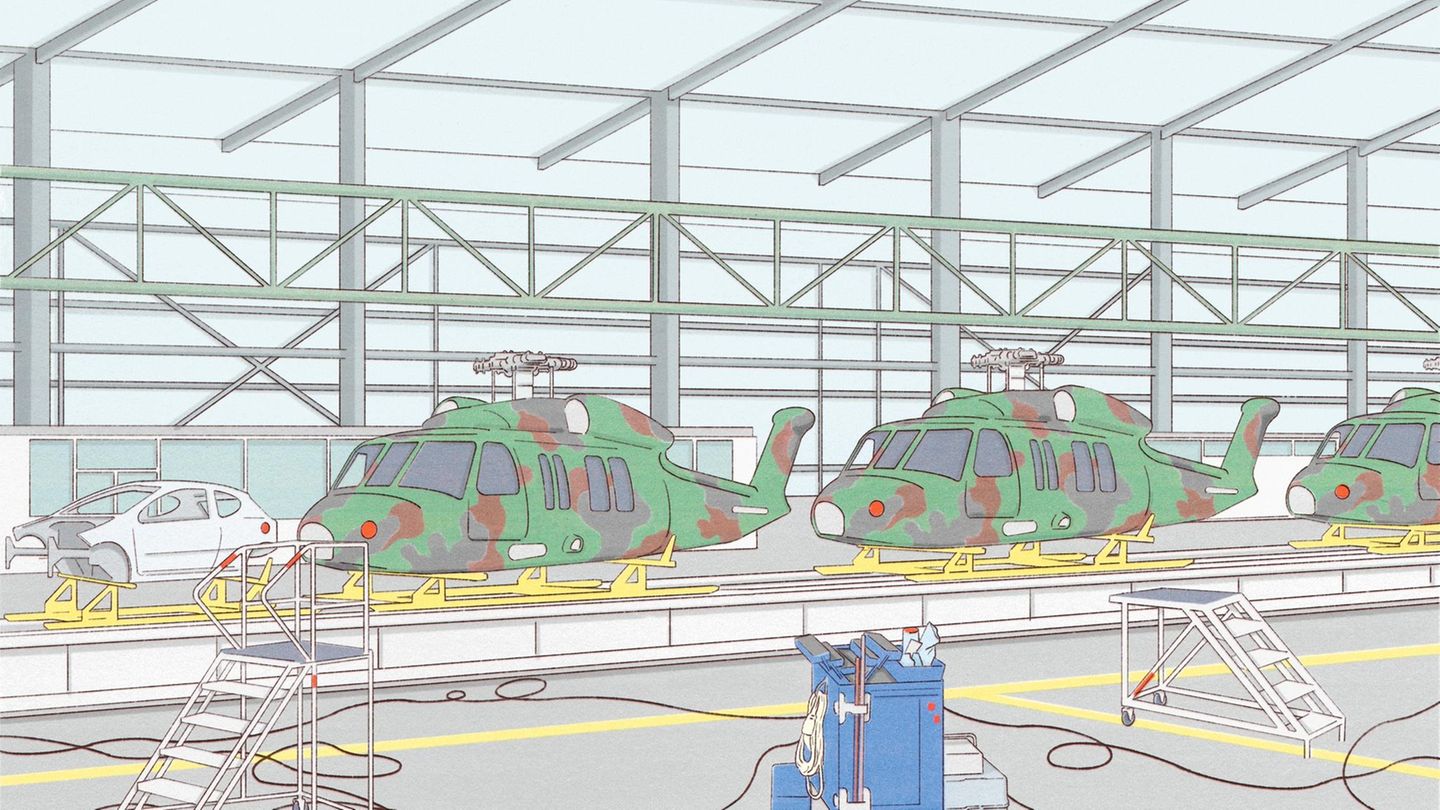

Zurück in Donauwörth, in dem holzvertäfelten Konferenzraum, zeigt Claus Mayer eine Präsentation. Ein Slide erklärt die Zusammenarbeit mit MAG, ein anderes zeigt Projektreferenzen: Drohnen, Panzerminen, Hubschrauber und immer wieder Artilleriegranaten. „Wir sind heute in der Lage, etwa eine Fabrik für 155-mm-Granaten zu realisieren, wo wir die Ausbringung von einer Million Granaten im Jahr garantieren. Und das Ganze mit einer Stückpreisreduzierung von 30 Prozent“, erklärt Mayer, sehr geschäftlich. Ein paar Seiten weiter heißt es: „Der Markt ist groß, und wir sind unglaublich gut vernetzt.“ 20 Prozent des Umsatzes, sagt Claus Mayer, seien mittlerweile schon Rüstung.

155-mm-Granaten sind dabei das entscheidende Produkt. Drohnen bestimmen die Schlagzeilen, doch 155-mm-Granaten die Frontlinie. Über 5000 soll allein die ukrainische Armee täglich verschießen. „Artillerie liefert in der Präzision und in der Masse, bei jedem Wetter“, sagt selbst ein ukrainischer Drohnenexperte. Im Vergleich zu Drohnen sind Granaten unkompliziert – und kosten trotzdem (abhängig vom Typ und Losgröße) um die 4000 Euro pro Stück. Keine andere Sparte, heißt es, bringe höhere Margen.

Auf Rüstung umzusteigen, ist allerdings nicht nur eine wirtschaftliche Überlegung, es ist auch eine ethische. Die Manager hadern damit. Dem einen oder anderen wird „mulmig“ beim Gedanken ans eigene Produkt. Mayer sagt, seine rote Linie sei, Projekte in Staaten zu machen, „die sich unseriös auf dieser Welt platzieren“. Das und der tatsächliche Handel mit Waffen. Denn: „Du darfst den Anstand nicht verlieren. Weil, wenn du ihn verlierst, dann kriegst du ihn nur schwer zurück. Ein Hund, der sich einmal blutig beißt, macht es immer wieder. Weil er dann die Hemmschwelle überschritten hat. Und wenn du die Hemmschwelle überschreitest, machst du es wieder.“

In den Gesprächen mit Mayer und Schöning geht es viel um Verantwortung. Verantwortung wird jetzt so ausgelegt, dass man einen Teil zur Aufrüstung beiträgt. Kretschmann, ist ein Name, der dabei oft fällt. Der grüne Ministerpräsident hatte im ZDF-Interview gesagt, es sei „ganz wichtig, dass Firmen, die Produkte herstellen, die man sowohl militärisch als auch zivil nutzen kann, dass sie in der Rüstung tätig werden“. So was hallt nach, im Süden, in der Industrie. Ein grüner Ministerpräsident sagt so was! Und vielleicht ist das die eigentliche Zeitenwende: Rüstung ist jetzt wieder Konsens.

Im blau-gelben Zug nach Kiew saß neben den Rüstungsmanagern auch Kerstin Petretto, beim BDI zuständig für Sicherheit, Verteidigung und Wirtschaftsschutz. Der hybride Krieg, sagt sie, sei in der deutschen Wirtschaft angekommen: Es gibt Cyberangriffe, Sabotageversuche, Lieferketten sind unsicher, manchmal fliegen Drohnen über Betriebsgelände. CEOs denken über den OPLAN DEU nach, einen Operationsplan der Bundeswehr, der regelt, wie Deutschland im Angriffsfall verteidigt und am Laufen gehalten werden soll. Der BDI hat selbst ein Papier herausgebracht: „Gesamtverteidigung stärken“. Das Beachtliche an den 28 Seiten sind weniger die einzelnen Pläne, sondern der breite Konsens dahinter: Die 39 Verbände im Dachverband BDI fordern, Deutschland solle die Verteidigung sicherstellen – und die Wirtschaft ist dabei.

Matthias Witt, ein Unternehmensberater mit Sitz in der Nähe von Koblenz, bietet sogar schon Kurse für den Umstieg an: Für 3000 Euro kann man bei ihm das Seminar „Onboarding Military Business“ machen. Laut Flyer mit Präsenzteil, Keynote eines Generals a. D., Kaffeepause, Netzwerkabend und Fünf-Wochen-Selbstlernphase. Witt sagt, trotz der Nachfrage sei Rüstung kein Selbstläufer. Man brauche ein Alleinstellungsmerkmal, etwas Zeit, Geld – und man müsse verstehen, was man macht: „Wer Sonderwerkzeug herstellen will, muss auch Panzer verstehen, sonst funktioniert das nicht. Da können Sie nichts abkürzen.“

Viele der Unternehmen in Baden-Württemberg, diesem Herz der deutschen Wirtschaft, sind zwar spitze in dem, was sie tun. Aber die Welt hat sich weitergedreht seit den goldenen Jahren der Industrie. Metall, Präzision, Stückzahl sind keine Alleinstellungsmerkmale mehr. China hat gelernt, wie man Autos in Masse produziert – und da gibt’s keine IG Metall, aber billige Energie. Vielen kann es da wie ein Segen vorkommen, dass plötzlich wieder Produkte nachgefragt sind, bei denen es um Metall geht und die aus politischen Gründen tatsächlich auch hier produziert werden müssen. Für viele Unternehmen, die zu ihm kommen, sei Rüstung „die letzte Chance“, sagt Witt. „Und die müssen dann zu 100 Prozent rein, sonst wird das nichts.“

Suchender Weltmarktführer

Die Heidelberger Druckmaschinen AG und ihre Vorläufer sind seit 1850 im Geschäft, aber eigentlich in einem anderen. Ein Druckmaschinenhersteller aber hat kein leichtes Spiel in der Digitalisierung: Die Umsätze haben sich seit der Jahrtausendwende fast halbiert, auf etwa 2,4 Mrd. Euro jährlich. Die Aktie rutschte seit 2000 von über 40 Euro auf unter 1 Euro im April 2025 ab. Also jetzt Rüstung?

Der Unterschied zu Mayers MR Plan und Schönings FFG: „Heidelberg“, wie es hier nur heißt, ist große, alte Industrie. Schon von der S-Bahnstation Walldorf-Wiesloch kann man die Jubiläumszahl 175 an einem der Gebäude lesen. Eigentlich ist Heidelberg schon Systemintegrator, so wie Rheinmetall, nur eben für Druckmaschinen. Wo steigt man da ein, wenn man Rüstung machen will, aber eigentlich Druckstraßen baut, hochkomplex, hoch automatisiert? Wenn man eigentlich schon Weltmarktführer im Bogenoffsetdruck ist, aber trotzdem nach neuen Geschäftsfeldern schauen muss?

In Wiesloch kann man ihn immer noch spüren, den Hauch von alter Größe: Es gibt eine Kantine dort und ein Restaurant für Gäste, mit einem Weinschrank davor und Drei-Gänge-Menü. Es gibt ein Werksgelände, das so groß ist, dass man mit dem Auto dort herumfahren muss. Fährt man dann jedoch los, sieht man auch: Mittendrin wurden Heidelberg-Hallen abgerissen. Die Fläche hat der Immobilienentwickler VGP gekauft und eigene, vermietbare Industriegebäude draufgebaut.

In den Hallen, die noch übrig sind, werden die Druckstraßen montiert: „Speedmaster XL“, Klötze aus Stahl und Elektronik, mit Zahnrädern aus der eigenen Gießerei. Sie sind die Identität des Unternehmens, 16 Meter lang, tonnenschwer, voll digitalisiert, sie können 24 Stunden am Tag laufen, ohne Unterbrechung. Doch geht man weiter, spürt man, dass Heidelberg auf der Suche ist: nach Produkten jenseits des alten Kerngeschäfts. Zwischen den eigenen Druckmaschinen bauen ein paar Monteure auch die 3D-Drucker eines Berliner Start-ups zusammen. Jemand anderes hatte mal die Idee, dass ihre Druckmaschinen ja mit allen Stromnetzen der Welt zurechtkommen müssen und Heidelberg deswegen auch Stromanschluss-Experte ist. In einer Halle gibt es jetzt einen kleinen Stand, an dem Heidelberg Computerbauteile zeigt, die in der E-Auto-Ladestation der Heidelberg-Tochter Amperfied stecken.

Tatsächlich hat Heidelberg erst im März einen großen Deal für Ladeinfrastruktur mit SAP, dem Softwaregiganten aus der Nachbargemeinde Walldorf, abgeschlossen. Die Hallen aber füllt das noch nicht ganz. „Aktien uneins“, kommentierte die Fachpresse den Deal im Frühling.

Eine der Hallen von Heidelberg wurde sogar komplett leer geräumt. Theoretisch könnte man hier auch schwere Rüstung montieren. Was den Kurs der sogenannten „Heideldruck“-Aktie dann nämlich doch bewegte: die Pressemitteilung mit Betreff „Einstieg von Heidelberg in die Rüstungsindustrie“ Ende Juli. Zwar ging es nur um ein Memorandum of Understanding, doch der Aktienkurs sprang innerhalb weniger Tag mehr als 50 Prozent. Der neue Partner Vincorion baut etwa die Stromversorgung der Patriot-Raketenabwehr und Aggregate für die Bundeswehr. Heidelberg will für Vincorion Schaltschränke herstellen, man ist ja Stromexperte.

Ein Sprecher von Heidelberg sagt, dass man zwar wirklich gut mit herkömmlichen Aufträgen ausgelastet sei, aber auch wirklich sehr gut positioniert, wenn man mehr Rüstung machen wollte: Es geht viel darum, dass Druckmaschinen 80.000 Teile hätten und auch sehr schwer und kompliziert seien. Man habe ja die Gießerei und die leere Halle mit belastbaren Böden und 50-Tonnen-Kränen. Es würde schon sehr gut passen.

Kräne und Sensorik

Sitzt man auf den Eames-Bürostühlen in der Vorstandsetage von Heidelberg, denkt man Ähnliches. Ende August ist dort die Stimmung aber eher geladen. Donald Trump hat sich zuvor überlegt, dass die 50-Prozent-Zölle für Alu und Stahl nicht nur für die Rohstoffe, sondern auch für Maschinen gelten, in denen viel Alu und Stahl steckt. Wäre man den USA militärisch nicht so ausgeliefert, heißt es ganz oben bei Heidelberg, müsste man solche Zölle auch nicht hinnehmen. Die Rechnung dort geht jedenfalls so: Heidelberg hat die Halle, die Kräne, die Gießerei, klar – aber man beherrsche auch Software, Hardware, Elektronik, Sensorik, Informatik, Logistik, Datenmanagement und Service von teils autonomen Maschinen, die größer und komplexer als ein Panzer seien, und sei sogar gewohnt, für Kunden zu customizen. Wenn nicht Heidelberg ein guter Partner für Rüstung wäre, wer dann?

Und andersrum sind da die Aufträge, der Bedarf, der Durst der Branche nach Know-how: Wenn also nicht die Rüstung ein guter Partner für die Wirtschaft wäre, wer dann?

Ein kleiner Haken aber, gesamtwirtschaftlich: Auch wenn der Markt für Waffentechnik nun wächst – es ist unwahrscheinlich, dass er all das auffangen kann, was gerade erodiert. Rüstung ist in Deutschland keine Riesenbranche, sie kommt nicht mal auf ein Zehntel des Umsatzes der Autoindustrie. Und es mag rückblickend unvernünftig scheinen, aber es gab auch gute Gründe dafür, dass Deutschland 30 Jahre lang lieber die sogenannte Friedensdividende einstrich. An der Uni Mannheim haben die Ökonomen Tom Krebs und Patrick Kaczmarczyk kürzlich untersucht, ob die steigenden Rüstungsausgaben als langfristiges Konjunkturprogramm für Deutschland taugen. Das Ergebnis der Studie ist eher ernüchternd: „Ein zusätzlicher Euro für militärische Ausgaben erzeugt bestenfalls 50 Cent zusätzliche gesamtwirtschaftliche Produktion, möglicherweise aber gar keine“, schreiben sie. Dass Mittelständler jetzt in die Rüstung einsteigen, sagt Ökonom Krebs, sei da schon eingerechnet. Bei Investitionen in Kitas oder Ganztagsschulen bekomme man pro Euro langfristig das Zwei- oder Dreifache wieder raus.

Allerdings geht es bei der Rüstung nicht nur um Konjunkturprogramme. Anfang Juli, auf dem Bahnsteig in Polen, ist Claus Mayer dann am Ende in den Zug nach Kiew eingestiegen. In drei Tagen war er dort zwei Mal im Bunker und einmal auf einer Dachterrassenparty der AHK. Er bekam eine Schachtel mit Schokoladenraketen geschenkt, Miniaturen des Typs „Neptun“, mit dem die Ukraine im April 2022 das russische Kriegsschiff „Moskwa“ versenkte. „Wenn Sie mich jetzt fragen, ob wir uns vorstellen könnten, eine Fabrik westlich von Kiew zu realisieren“, erzählt er, „da würde ich sagen: Jawohl, das kann man sich überlegen.“